ONE DAY郷土資料館かねさはin金沢地区センターその1

2025年10月26日 (日)

第2回目のONE DAY郷土資料館かねさは報告です。

その1として18日の講演(かねさはの産鉄 山本)を振り返ります。

実験としてパワーポイントをそのまま(画像として)載せてみたいと思います。

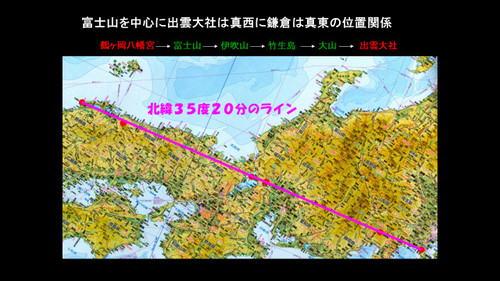

のっけからあやしいスライドです。

これは、頼朝が邪馬台国を再興しようとしているという論(『古代万華』小椋一葉)から想いついた鎌倉と出雲が富士山を中心に東西に位置していることの説明です。このラインが通っている地点も何か意味ありげではないですか!

地域名称としての「かねさは」につきましては以前にも書きましたが地図で表すとこんな風になります。南限・西限を相武国境とし、北限を矢部野(現洋光台)に鎮座する「金山神社」から笹下川の西岸を経て富岡の北境を範囲としました。

この地域のほとんどが山地であるということを印象づけるためのスライドです。

ここでタイトル

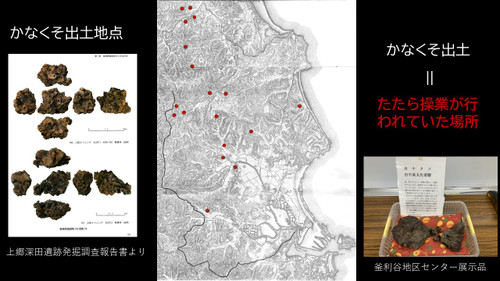

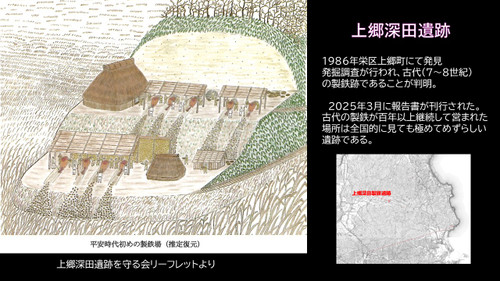

いきなり「かなくそ」登場です。上郷深田遺跡の報告書が刊行され(2025年4月)ました。

地図上の赤いドットは「かなくそ」が出土したと思われる地点へのマーキングです。

今年の2月に実物を借りてきて展示した釜利谷出土の「かなくそ」も入れました。

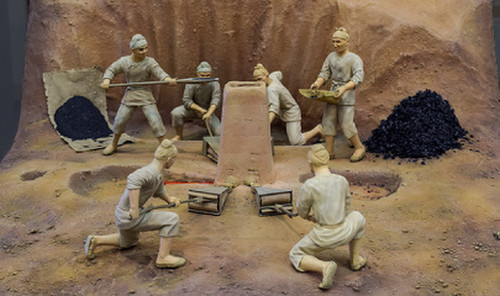

カナクソ出土=たたらによる産鉄

を印象づける想像図を入れてみました。

たたら製鉄を動画で見ていただくのにぴったりな動画です。

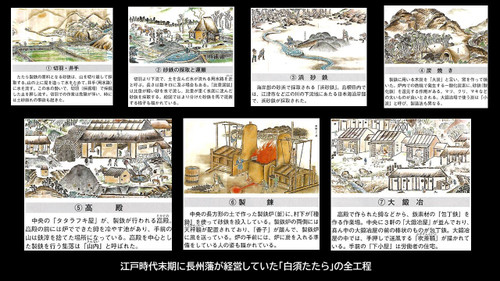

江戸時代の産鉄行程の絵図です。砂鉄採りから炭焼き→たたらでの精錬→製品としての鉄づくりになります。基本はこの順序ですが、「かねさは」での産鉄は小規模なものを考えています。

この写真(6世紀後半頃の自立炉 今佐屋山遺跡 再現模型[和鋼博物館 蔵])を参考に入れるべきでした。

この写真(6世紀後半頃の自立炉 今佐屋山遺跡 再現模型[和鋼博物館 蔵])を参考に入れるべきでした。

小規模たたら操業のようすが描かれている秀作だと思います。

ここで産鉄についてのまとめを入れました。たたら操業と大鍛治、小鍛治を「鍛冶」という言葉でひとまとめにしている考察をよく見かけます。とくに、鍛冶=刀鍛冶とすることが多く見受けられます。たたら製鉄は刀等の製品をつくるための原料作りという位置づけ一般的になるとよいです。

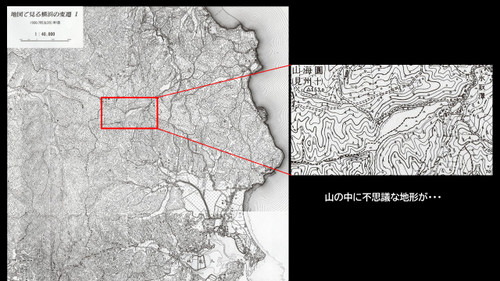

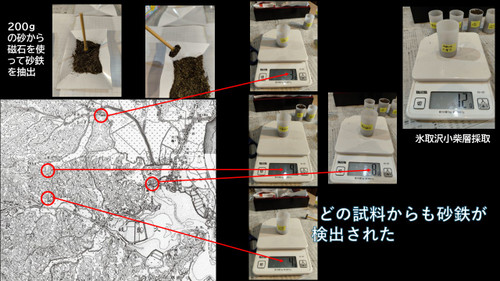

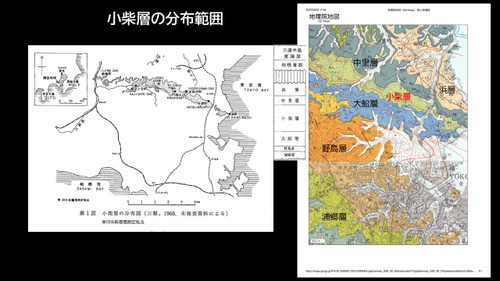

今回の発表は「かねさは」=砂鉄の産地にフォーカスしてみました。いままで、「かねさは」の砂鉄=小柴層と考え、小柴層の分布範囲内を見てきたのですが、「大道小学校で井戸を掘った時に1メートルぐらいの砂鉄の層があった。」「侍従川から良い砂鉄が採れた。」「山王神社の山裾で「かなくそ」を拾った」などの情報を得て、もしかしたら「かねさは」の地ではいたる所で砂鉄を採っていたのでは?と思うようになり、広範囲に砂を採取して調べた結果を報告しました。

とはいえ、初めて聞かれる方もいると思うので、定番の解説から・・・。

とはいえ、初めて聞かれる方もいると思うので、定番の解説から・・・。

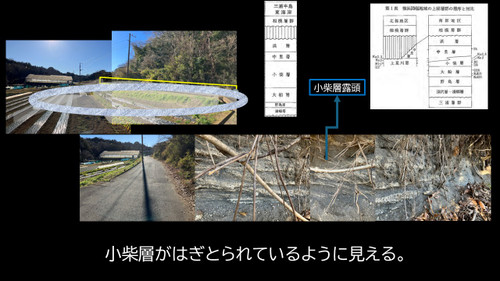

小柴層との出会い。

小柴層は至る所で掘られていると考えています。ここは一番わかりやすいので常に提示しています。

小柴層は至る所で掘られていると考えています。ここは一番わかりやすいので常に提示しています。

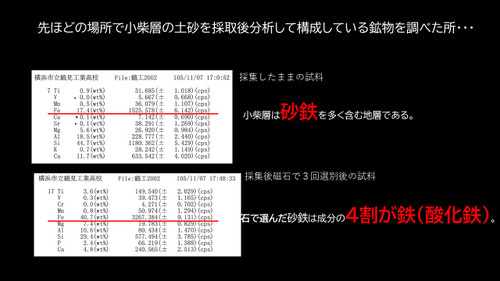

久々に小柴層の分析(20年前職場でお願いをして分析していただきました。)

久々に小柴層の分析(20年前職場でお願いをして分析していただきました。)

今は無き横浜市立鶴見工業高等学校工業化学科にて。

ここから新しいファイルとなります。

ここから新しいファイルとなります。

瀬戸神社の崖下(海食崖2段目)から採取した砂からも砂鉄成分が検出されたことは、目から鱗の衝撃でした。

瀬戸神社の崖下(海食崖2段目)から採取した砂からも砂鉄成分が検出されたことは、目から鱗の衝撃でした。

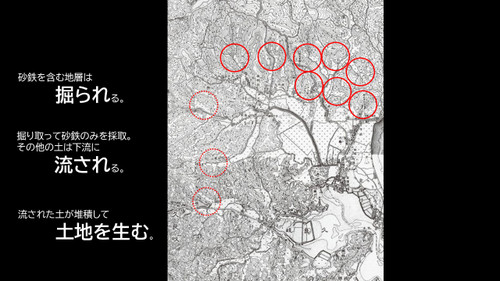

ここからは、小柴層が掘りとられた事が「洲崎の砂州」形成に関与したという自説を解説するためのスライドとなります。

ここからは、小柴層が掘りとられた事が「洲崎の砂州」形成に関与したという自説を解説するためのスライドとなります。

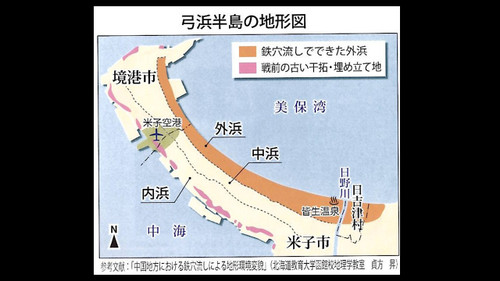

日野川上流で大量に砂鉄が掘りとられたことが弓ヶ浜半島の半分を形成したことが証明されています。

規模は小さいですが、「洲崎の砂州」の形成も同様に考えられるのではないでしょうか?確証を得るにはまだ時間がかかりそうです。

埋文よこはま43 P4-5の資料を見てあれ?古墳時代以降との記述があるのに、洲崎の砂州がない!?これでいくと洲崎の砂州形成はいつ?古墳時代の終焉が7世紀で瀬戸橋が架橋されるのが12世紀前半ということは500年間で砂州ができたことになるのです。

中世をイメージして作られたジオラマで横浜歴史博物館に展示されています。

中世をイメージして作られたジオラマで横浜歴史博物館に展示されています。

洲崎を通る道が違っているのでなおしていただきたいですね。

やっとまとめです。私の「かねさは」論は必ずここに帰着してしまいます。

やっとまとめです。私の「かねさは」論は必ずここに帰着してしまいます。

しかし、今回は最終結論がいままでとちょっと違っています。

今後「武器生産」にフォーカスしての研究を進めていこうと考えました。

ここまで来ると眉唾では済まないのですが、大変立証が困難ですね。って他人のようになってしまいますが。

以上長々とお付き合いいただきました。ありがとうございました。

コメント