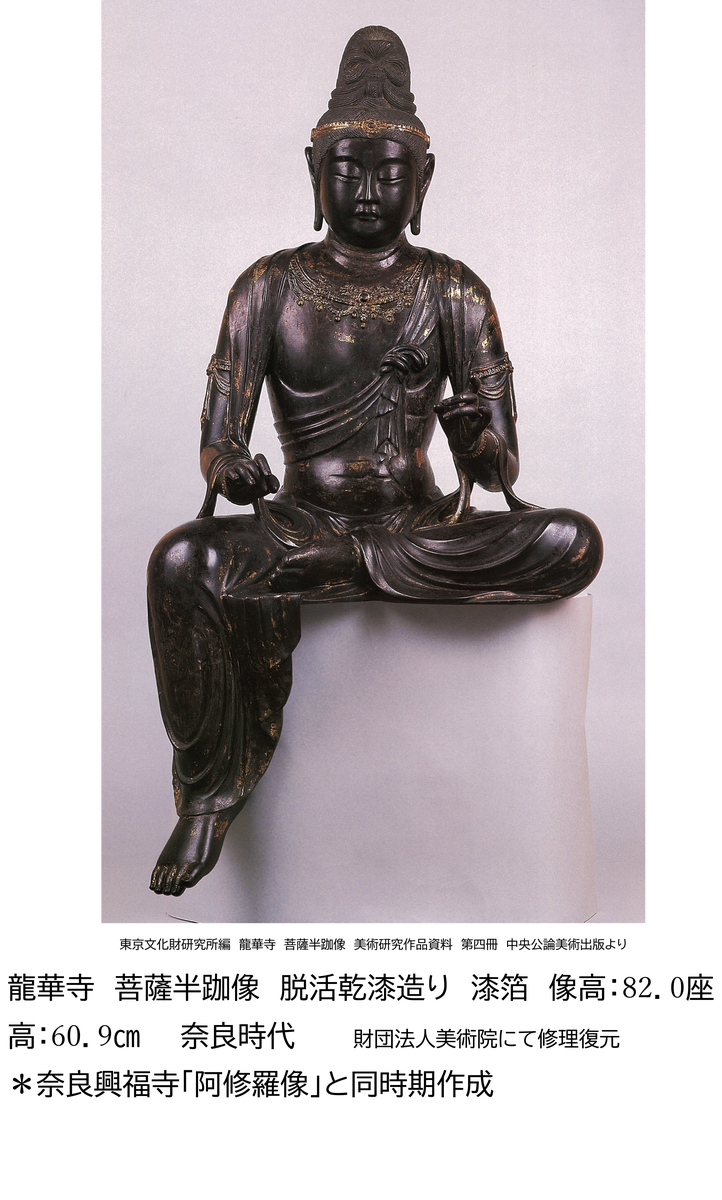

謎の天平仏~洲崎龍華寺菩薩半跏像=

2025年10月 2日 (木)

なぞその1

なぞその1

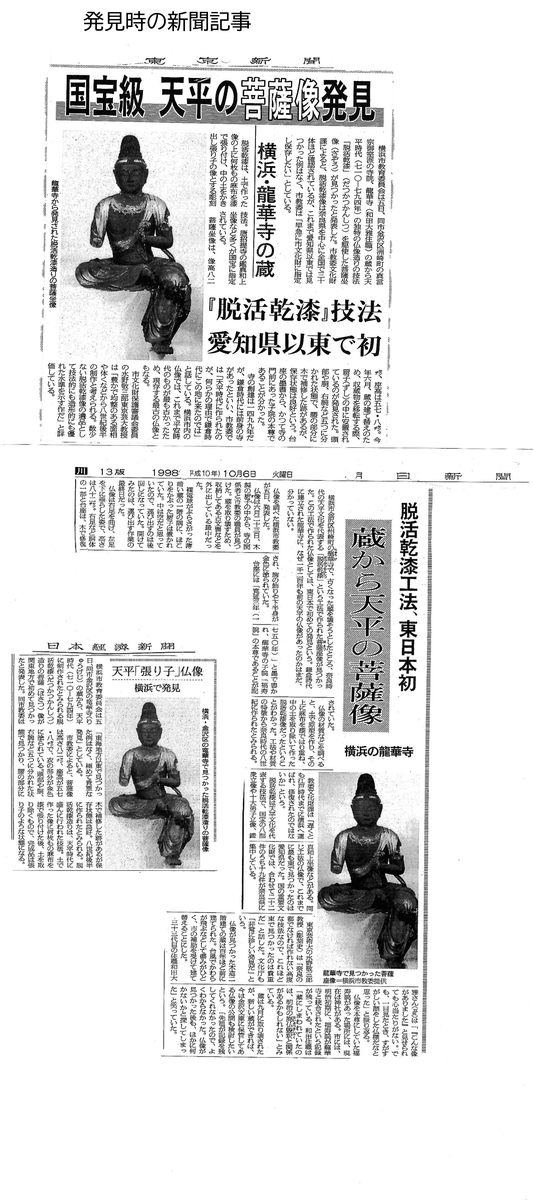

発見場所・・・1998年6月23日 龍華寺土蔵(収蔵庫)で発見された。

なぞ その2

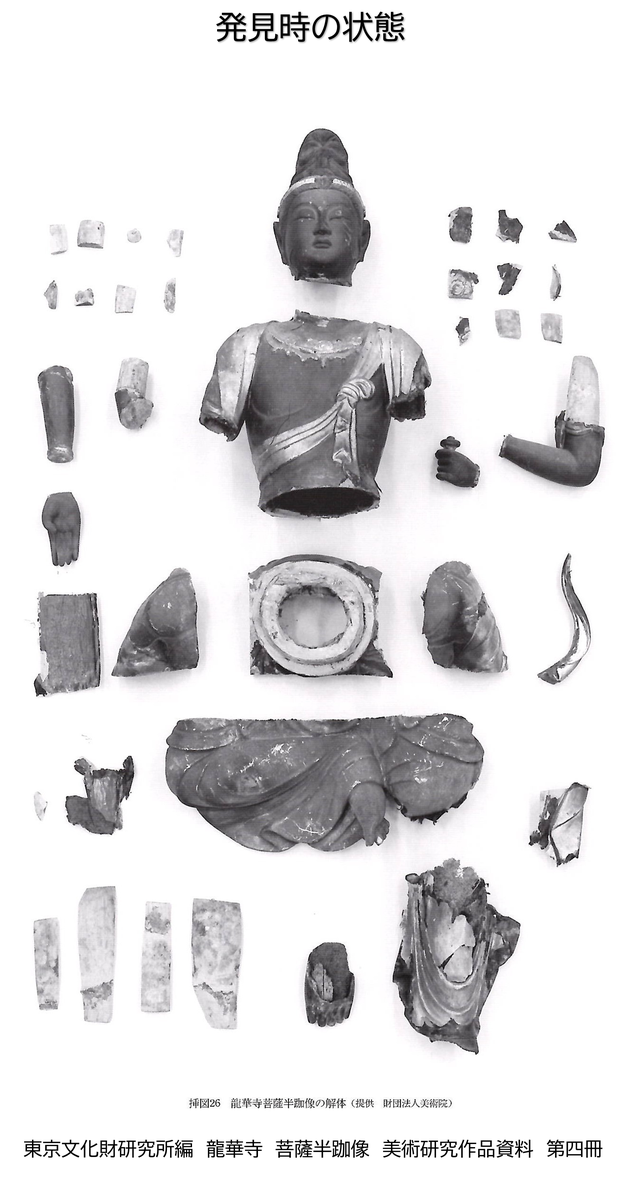

姿・・・異なる仏像に造り替えられていた。(聖観音 龍華寺塔頭福壽院本尊と記録)

土蔵内にあったばらばらの部品をくみ上げた姿

なぞ その3

来歴が不明

東京文化財研究所編 『龍華寺 菩薩半跏像』美術研究作品資料 第四刷で津田徹英氏により「横浜・龍華寺蔵 脱活乾漆造菩薩半跏像をめぐる知見」と題して考察がなされている。

「伝来に関する覚書において、岩座天板裏の墨書(寛延三年・1750年)に「三十三所第六番福壽院本尊也」との記述があるがこれは造り替えられた後の菩薩半跏像のものである。

これ以前の本来の姿での菩薩半跏像に関する文書は発見されていない。」

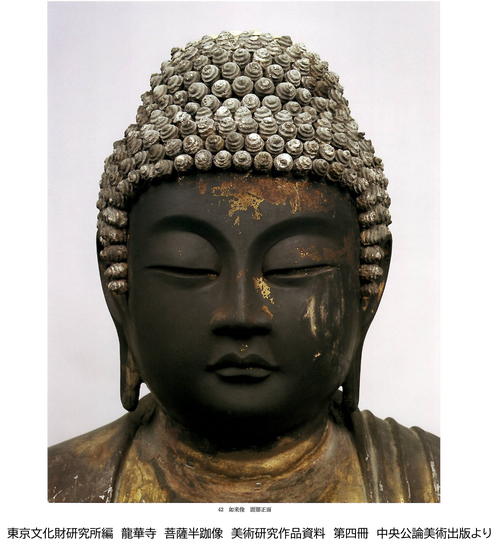

同様の(脱活乾漆造り)仏像で作風も似通っているのは兵庫・金蔵寺釈迦如来頭部(下部写真)だとされ、この如来像を中尊とする三尊一具の脇士菩薩である可能性が言及されている。

しかし、この頭部も来歴がはっきりしていないのである。

龍華寺が創建されたのは16世紀になってからである。

その前身とされている二ヶ寺が「浄願寺」「光徳寺」である。

したがってこの寺院からの伝来の可能性が高いと考えられているが決定的な証拠が見つかっていない。

なぞ その4

なぜ姿を隠したまま出現したのか

脱活乾漆造菩薩半跏像が奈良時代に作られたことは間違いの無いことである。

本来ならば皇室に関係のある寺院でしか持てない仏像(金沢文庫の学芸員の説明)が「かなねさは」の地にあるのか?だれが持ってきて何処(おそらく本尊として)にいつ安置されたのか?その目的は?発見から27年たった現在でも手がかりすら発見されていない。

奈良からの来歴も記されず、江戸時代には菩薩像を隠すかのような姿に変えられ、聖観音像として信仰されている。なぜ、元の姿を隠したのかも不明である。

「龍華寺 脱活乾漆造菩薩半跏像」は「かねさは」に安置されて以来、いや、奈良で作成されて以来、秘匿された仏像であることは確かであり、後世においてもその姿を隠さなければいけない運命を背負っていたと考えるしかないであろう。

「かねさは」における他の仏像の状況からして、この地に顕われたのは平安末期から鎌倉時代で間違いは無いと思われる。像の大きさ重量を考えると移動させることは用意であったことから仏師が背負ってこの地へ持ち込むことも可能であっただろう。

謎に迫るかぎは、龍華寺から発見されたことである。

龍華寺は浄願寺・光徳寺の二カ寺を合わせて創建されている。

ということは「龍華寺 脱活乾漆造菩薩半跏像」は前身であるこの二カ寺のどちらかの本尊であった可能性が高い。光徳寺の本尊が善行寺式阿弥陀三尊像とされており、浄願寺が弥勒菩薩とされているがこちらは現存していない。

浄願寺は治承年中(1177~81)、源頼朝が伊豆の三島大明神を金沢の瀬戸に勧請し、文覚とともに弥勒菩薩を本尊として伽藍を建立した別当寺とされたと『龍華寺略縁起』に記されている。

六浦の上行寺東遺跡が「浄願寺」として比定される説もあるがその位置も定かでない。

想像をたくましくすれば、頼朝が奈良仏教を東国に広める目的でこの「脱活乾漆造菩薩半跏像」を秘密裏に文覚に持ち込ませ、浄願寺の本尊として安置していたと考えられる。

この仏像は天皇家やそれに準ずる人々しか信仰できないもので、頼朝がこの仏像を東国に持ち込んだことはおおいに彼の権威を高める役割を担っていた。

しかし、これが奈良から持ち込まれたことが知られればその権威は逆賊の汚名を着せられ、討伐の対象にもなりうることになる。

このことが秘仏となった所以ではなかろうか?

とまあ、どれも状況証拠ばかりでですが、現時点での私なりの仮説?を立ててみました。

コメント